分级是已经入门了的咖啡豆爱好者对咖啡的最大一个误区,分级制度提供的是信息,不是一个评判咖啡豆喝起来好喝的标准。在采购的时候会影响生产者的一些收入,但是对于精品咖啡评价的体系而言,还是得看具体到手的那个豆子风味。

我举几个很简单的例子,比如说,在埃塞产区g1,g2同属出口分级的q1级,这个产区是以有多少粒坏豆作为分级的标准,两者的价格相差有一点点,但不大,当然,这一点点对咖农而言其实也很大。具体来说,就是每300g g2会比g1多个几粒坏豆,而烘豆之前和烘豆之后,无论是机器也好,人工也好,都会进行挑选,又或者是,g2坏豆因为是生长在比较落后,结果结得差一些,然后咖农可能也不怎么上心,明明是没有怎么人工干预(比如说打药施肥)比较能反映产区风味的豆子,却分级成了g2,这在农作物而言是很常见的现象。g1比g2更好,这是对于生豆的采购者而言,不需要怎么挑豆就可以节省很多生产时间,于风味而言,则用于商业交易的分级制度则是只能作为信息参考,而不是评价味道好坏的指标,一豆一议。

再比如,印尼和巴西产区会用目数作为分级,它能够反映一个豆子比较大,比较整齐。到了烘焙的时候,这两个产区都通常会用中深烘,体积早已比18目大了两倍。而在于好不好喝而言,可能就是另一回事了。以下是目数分级筛:

那么,各个国家又是怎么分级的呢?

生豆等级是每个咖啡产国根据自身状况制定的适合本国咖啡品质的分级制度。有趣的是,每个国家对于咖啡品质评判的角度与标准也有些不同。总的来说,制定稳定而合理的分级标准,能促进国际买家对本国咖啡的认可程度。

前街了解到一般咖啡生豆等级划分标准是依据咖啡的生豆瑕疵率,生豆大小,硬度,生长海拔和杯测等级进行评级。那接下来前街咖啡就来科普一下各大著名咖啡产区的咖啡豆等级标准吧。

以瑕疵数为分级依据

比较常见的有埃塞俄比亚的以瑕疵数作为分级依据,G1也就是埃塞国标等级最好的咖啡,瑕疵数每300克样品中不超过3粒。其次是G2,每300克样品瑕疵数在12粒以内。这两个等级的埃塞豆在市面上是最为常见。这两个等级的咖啡都属于埃塞的精品咖啡行列。

按大小为划分依据

肯尼亚的咖啡分级制度则是在分级筛的基础上,由大自小分别为:E、AA、AB、C、PB、TT、T、MH/ML,但我们实际能接触到的咖啡豆只有AA、AB、PB,E是非常罕见的最大颗粒咖啡豆(18目以上),基本上数量很少,难遇见。最常见的就是AA级,也就是肯尼亚最常见的大颗粒咖啡豆,目数在18-19目,AB就是小一点的咖啡豆,目数在15-16目,也是不错的选择。

还有一种比较特殊的是PB,即“圆豆”,是一颗咖啡果实只有一粒种子,目数在14-15目左右,因为特殊的形状的存在,把它挑出来可以以AA的价格出售(不然就是C级了)。除了这几个比较高的等级外,其他的等级通常是内部消化(运出去都亏运费)。

瑕疵与大小都纳入分级考量

还有的就是把瑕疵与大小都纳入分级考量的,例如印尼、牙买加与巴西。

印尼最常见的就是G1 18目,G1就是瑕疵数小于11粒(300克),18目就是指生豆的大小,一般这种级别算是印尼最高的国标等级了,当然像PWN的黄金曼特宁标准更高,品质也更好(PWN企业标准)。

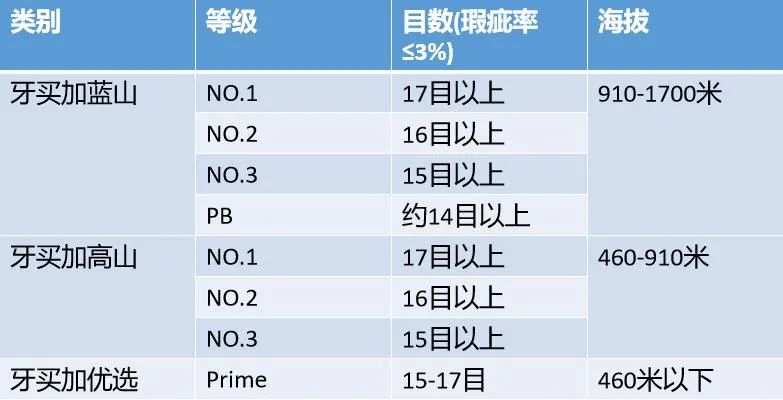

就像正宗的蓝山咖啡也分4个等级,NO.1、NO.2、NO.3、PB,像我们说的蓝山一号其实就是NO.1等级的咖啡豆,目数在17目以上,瑕疵低于2%。

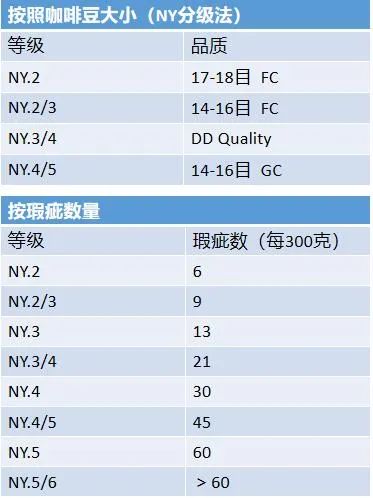

巴西最高的等级是NY2,并没有NY1级(巴西咖啡总产量世界第一,豆子分级没有NY1级),NY2的要求是瑕疵6粒内,17~18目,而且杯测评级是FC(fine cup)或者GC(good cup)。

用硬度或者海拔分级的

还有一众中南美洲的国家是用硬度或者海拔分级的,以哥斯达黎加、巴拿马、危地马拉为主的国家是以硬度划分,最好的等级为SHB(极硬豆,海拔1400米以上)、次级是HB(硬豆,海拔1200~1400米)。

以萨尔瓦多、洪都拉斯为主的国家以海拔划分,最高等级的是SHG(极高地、海拔在1200米以上),HG(高地、海拔900~1200米)。

这些众多标准中,你会发现,产国都会制定与之有利的分级方法,埃塞不可能使用以大小为基准的分级,牙买加也不可能以海拔作为分级。这些分级之后的咖啡豆最主要影响的就是价格。是更让国际生豆买家更清晰地分辨该国的咖啡豆品质。

前面谈到分级,大多与生豆贸易有关,其实到达消费者购买熟豆这一环节,几乎可以忽略国家标准的生豆等级。大家细心留意一下,在咖啡店购买的庄园豆几乎都是最高等级的,你很少会纠结巴拿马的咖啡豆是SHB还是HB,因为SHB已经是作为庄园种植出品的常态。

那么庄园和非庄园又有什么区别呢?一个地区发展得比较好,土地资源可以集中在一个人或者一个家庭的手里面,土地主就会请工人,用他所要求的方法和标准对咖啡树进行管理,因为产量比较大,可能他自己也建了去除果皮果壳的小型处理厂,然后他给这片土地取个名字,这个就是庄园名字。

比如非洲,土地没有集中在个别人的手上,有空了人们就到附近山上采一下咖啡果,然后交给附近的处理厂。 又或者是作为产区豆。两者的区别也是很难去说明好或者坏,只是庄园相对会比较有标准,而处理厂则有时候好,有时候不好,因为没办法具体的追溯到很具体的源头。庄园豆,处理厂豆,或者是产区豆也只是反映生产者的信息,对于一个豆的好与坏而言,还是得看信息的全面内容,当地的生产方式以及个人的口味。咖啡是一个喝产区风味的东西,很难说人工管比较好,还是天然比较好,但是见一些产区说最近几年管理水平提高了,比较好喝了,这种情况就要先去了解一下,这个管理水平提高,是指打了药了,施了化肥了,还是说环境更友好了土地更肥了。

至于非精品咖啡?可能就和文章开头一样,都磨成粉了,自然不用关注。